Ziel

Ihr wohnt als Teil einer Eigentümergemeinschaft in einem Mehrparteienhaus und wollt gerne Photovoltaik auf dem Gebäude installieren. Der PV-Strom soll von allen Bewohner:innen und allen Großverbrauchern (Wärmepumpe, Wallbox) uneingeschränkt genutzt werden können.

Das Problem

Im Einparteienhaus läßt sich die PV Anlage einfach parallel zu allen Haushaltsverbrauchern hinter dem einzigen Stromzähler anschließen. Damit kann der Strom direkt von der PV zu den Verbrauchern fließen ohne dass er den Stromzähler passiert.

Im Mehrparteienhaus habe ich hingegen mehrere Stromzähler (mindestens einen für jede Partei) und damit beginnt genau das Problem:

Um den PV Strom in allen Wohneinheiten und Großverbrauchern nutzen zu können, muss dieser zu all diesen Verbrauchsstellen gelangen können ohne einen Weg über das öffentliche Netz zu nehmen. Rechtlich beginnt dabei der Bereich des öffentlichen Netzes schon direkt vor dem Stromzähler. Ist also die PV Anlage hinter einem der Stromzähler angeschlossen, führt der Weg zu den anderen Verbrauchsstellen über ein Stück ‚öffentliches Netz‘. Er ist damit kein sogenannter Eigenverbrauch mehr und wird daher formal erst eingespeist (8ct / kWh Vergütung) und dann wieder vom Netz gekauft (35ct / kWh Bezug). Diese Art der PV Strom Verwertung wäre finanziell extrem unattraktiv.

Die Lösungsansätze

Grundsätzliche Lösungansätze für PV auf Mehrparteienhäusern hat die Energieagentur Regio Freiburg in ihrem sehr guten Ratgeber beschrieben.

Für die obige Zielsetzung existieren aktuell vier wesentliche Lösungsansätze, die ersten drei skizziere ich nur kurz, den von uns umgesetzten vierten dafür ausführlich:

- Mieterstrommodell

Die Besitzerin des Gebäudes tritt als Betreiberin der PV Anlage und gleichzeitig als Vollstromlieferantin für alle Wohnparteien auf. Dies ist verbunden mit einigen Auflagen, eine detaillierte Beschreibung zu dem Vorgehen gibt es z.B. vom Projekt von Arne Gülzow in Konstanz hier. - Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Seit dem in 2024 verabschiedeten Solarpaket I gibt es eine rechtliche Vereinfachung, die obige Probleme adressiert. Hier wird die PV Anlage hinter einem neuen, zusätzlichen Zähler installiert. Damit obige Nachteile nicht zum Tragen kommen und die Regelungen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung greifen, müssen intelligente Meßsysteme (Smartmeter) für die PV Anlage und alle Verbrauchsparteien installiert werden. Diese werden von einem externen Dienstleister betrieben, der viertelstundengenau die Verbrauchsdaten erfasst und die Abrechnung und Rechnungsstellung erledigt. Es ist ansonsten mit geringem Aufwand umsetzbar (siehe auch Artikel zu Meßkonzepten). Ein guter Artikel zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (hinter der Paywall) findet sich bei Heise+. Aktuell gibt es allerdings immer noch sehr wenige Unternehmen, die diese Dienstleistung am Markt anbieten. - Technische Lösung (z.B. Pionierkraft)

Es gibt auch die Möglichkeit, den PV Strom physikalisch bei allen Verbrauchsparteien ‚hinter‘ den Zählern der Wohneinheiten einzuspeisen und so die obige Problematik zu umgehen. Dies funktioniert allerdings aktuell nur für Leistungen bis zu 2 kW und damit nicht für Wärmepumpen und Wallboxen und ist mit zusätzlichen Investitionen in Hardware pro Verbrauchspartei verbunden. - Selbstversorgungsgemeinschaft

Dies Modell kommt ganz ohne externe Dienstleistende aus. Hier wird die bestehende Zählerinfrastruktur auf einen einzigen Hauptzähler zurückgebaut, alle Verbrauchsparteien treten als Gemeinschaft auf und beziehen auch gemeinschaftlich den Reststrom aus dem Netz. Die Abrechnung der einzelnen Verbräuche erfolgt nur noch intern. Dieses Vorgehen wird hier in der Folge im Detail beschrieben.

Photovoltaik im Meßkonzept der Selbstversorgungsgemeinschaft

Das Betriebs- und Meßkonzept der Selbstversorgungsgemeinschaft tut im Prinzip so, als gäbe es im Gebäude eine Art Stromgemeinschaft, die als solche eine PV Anlage betreibt und an mehreren Stellen im Gebäude Strom entnimmt. Gemeinsam bezieht sie den nötigen Reststrom von einem einzigen Anbietenden über einen einzigen Zähler. Intern kann die Gemeinschaft die individuellen Verbräuche für eine interne Abrechnung ermitteln. Aus Sicht des externen Stromlieferanten ist das aber unwichtig, da dieser nur gegen die Gemeinschaft abrechnet.

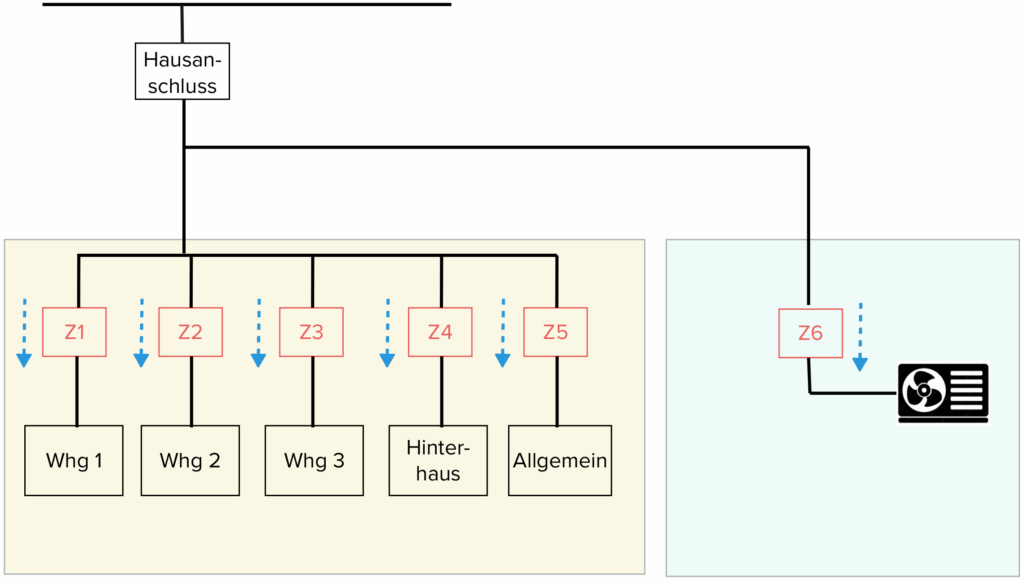

Das Anschlussschema sah z.B. bei uns vor der Umsetzung so aus:

Alle hier als Z1 – Z6 benannten Zähler sind offizielle Zähler des Netzbetreibenden mit separten Stromlieferverträgen.

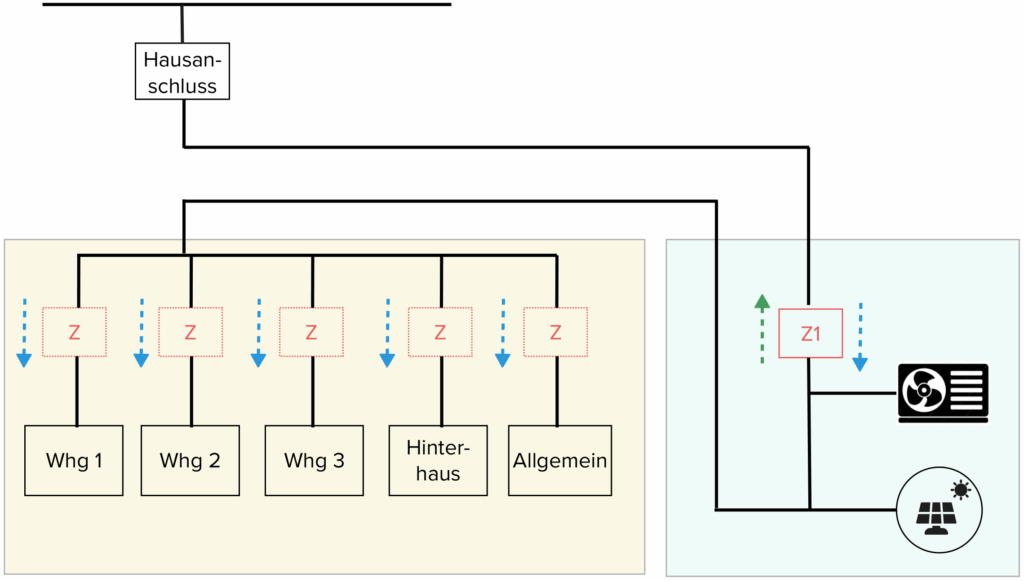

Mit der Umsetzung der Selbstversorgungsgemeinschaft ändert sich das Anschlussschema wie folgt:

Die Stromlieferverträge für die obigen Z1 bis Z5 wurden gekündigt, die Zähler sind durch interne Hutschienenzähler ersetzt. Nur noch für Z1 existiert ein Stromliefervertrag.

Soll die Wärmepumpe einen vergünstigten Wärmestromtarif beziehen, kann dies über eine Kaskadenschaltung realisiert werden (zweiter Zähler zwischen Wärmepumpe und Rest).

Der neue Zähler Z1 kann dabei räumlich getrennt von den bisherigen in einem neuen Zählerschrank direkt bei der Technik der PV Anlage installiert werden, so daß ein Umbau des bisherigen Zählerschrankes vermieden werden kann.

Voraussetzungen für die Selbstversorungsgemeinschaft

Das hier beschriebene Vorgehen und die Umsetzung des Meßkonzepts der Selbstversorgungsgemeinschaft ist gut in kleineren bis mittleren WEGs umsetzbar. Wichtiger als die eigentliche Anzahl der Parteien ist dabei der Zusammenhalt oder die Kooperationswilligkeit der Parteien: Nach der Umsetzung gibt es nur noch einen gemeinschaftlichen Netz-Stromlieferanten auf den sich alle einigen müssen. Die Abrechnung der Verbräuche erfolgt nur noch intern. Gibt es kein Vertrauensverhältnis innerhalb der WEG, kann es hier schnell zu Reibereien kommen. Die Umsetzung funktioniert dann besonders gut, wenn alle an einem Strang ziehen. Wollen einige Wohnparteien nicht mitmachen, wird die Umsetzung erheblich aufwändiger und die Vorteile schwinden dahin.

Auf der technischen Seite braucht es praktisch keine Voraussetzungen für die Umsetzung. Der neue Hauptzähler kann in einem separaten Zählerschrank parallel zu dem bestehenden installiert werden wodurch die sonst häufig nötige und kostspielige Generalsanierung des bestehenden Zählerschrankes vermieden werden kann.

Schritt für Schritt zur Lösung

In der Folge beschreibe ich die einzelnen Schritte, die auf dem Weg zur Umsetzung zu machen sind und verweise an einigen Stellen auf eine ausführlichere Beschreibung von Teilaspekten in separaten Artikeln.

1. Voraussetzungen in der WEG klären

In der WEG sollte in Schritt 1 natürlich das grundsätzliche Interesse an der Installation einer PV Anlage geklärt werden. Ist dieses vorhanden, sollte auch informell geklärt werden, ob das Konzept und Abrechnungsschema der Selbstversorgungsgemeinschaft Zustimmung findet.

2. Grobe Eckdaten der Anlage festlegen

Ist das grundsätzliche Interesse für ein solches Projekt vorhanden, macht es Sinn ein paar grobe Eckdaten zur Größe der Anlage festzulegen: Dazu können z.b. folgende Dinge in Betracht gezogen werden:

- Was ist auf der Dachfläche maximal installierbar?

- In welche Himmelsrichtungen sind die Dachflächen ausgerichtet und wie stark ist die Verschattung?

- Wie groß ist der Strombedarf im Gebäude?

- Welche (rechtlichen) Auflagen gibt es ab welcher Größe einer PV- Anlage?

Mehr Details zur Dimensionierung der Anlage findet ihr in einem separaten Artikel.

3. Voraussetzungen mit Netzbetreiber klären

Mit einer groben Idee zur Größe der Anlage sollte im nächsten Schritt mit dem Netzbetreiber (hier die Stadtwerke Konstanz) die Leistungsfähigkeit des Hausanschlusses und die von Seiten des Netzes maximale Einspeiseleistung geklärt werden. Nur wenn die Netzinfrastruktur die geplante maximale Einspeiseleistung verkraftet, wird die Anlage genehmigungsfähig sein. Üblicherweise klärt das der Solateurbetrieb unmittelbar nach Auftragserteilung. Da in der WEG allerdings einige Schritte bis zu einer Beauftragung zu organisieren sind, bietet es sich an diese Fragen selbstständig im Vorfeld zu klären. Die Stadtwerke Konstanz waren hier äußerst kooperativ.

In dem Gespräch sollte auch bereits das geplante Meßkonzept der Selbstversorgungsgemeinschaft mit dem Netzbetreiber geklärt werden. Falls das Stichwort Selbstversorgungsgemeinschaft (oder ‚kollektive Selbstversorgung‘) beim Netzbetreiber noch ein Fremdwort ist, hilft es eventuell das von der VBEW benannte Meßkonzept D1 zu referenzieren.

4. Dimensionierung der Anlage festlegen

Aus den Möglichkeiten der Dachflächen, den Lastprofilen der Großverbraucher und den Rahmenbedingungen des Netzbetreibers sollte eine sinnvolle Anlagengröße festgelegt werden. Für unser Beispielprojekt haben wir folgende Rahmenbedingungen und Festlegungen getroffen:

- Maximal Nutzung aller Dachflächen: ca. 40 kWp in Ost-West-Ausrichtung

- Strombedarf:

Wärmepumpe: ca. 9.000 kWh

eAuto: ca. 2.500 kWh

Haushalte: ca. 8.000 kWh

Summe: ca. 20.000 kWh - Hausanschluss bis 30 kW

Daraus haben wir eine geplante Anlagengröße von ca. 25 kWp festgelegt.

5. Technische Eckdaten für Energiemanagement festlegen

Bereits in diesem frühen Stadium der Planung ist es sinnvoll, sich ein paar Gedanken zum Thema Energiemanagement zu machen, da diese wesentlichen Einfluß auf die Auswahl von PV Produkten hat und eventuell sogar einzelne Solateure aus der Angebotsauswahl ausschließt.

Ein Ziel unserer Umsetzung (und Teil der Leuchtturmförderung der Stadt Konstanz) war es, einen möglichst hohen Anteil PV Strom netzdienlich selber zu verbrauchen. Dafür ist es notwendig, die Großverbraucher Wärmepumpe und Wallbox geschickt ansteuern zu können. Wir haben uns daher dagegen entschieden, die standardisierte SG-ready Schnittstelle zu benutzen. Diese ist zwar Hersteller übergreifend verfügbar, sie erlaubt aber nur eine sehr grobe Ansteuerung (nur 2 Modi zur Verwendung von PV Überschuss) und ist außerdem auf Seiten der Wärmeerzeuger unterschiedlich gut (oder schlecht) implementiert.

Wir haben daher festgelegt, Wärmepumpe und Wallbox differenzierter anzusteuern und das Energiemanagement über OpenSource Software zu realisieren. Dies wird möglich, indem alle verwendeten Komponenten über offene Schnittstellen miteinander kommunizieren. Für die Beauftragung bedeutete dies jedoch auch, dass auf die Verfügbarkeit solcher Schnittstellen geachtet werden musste.

Konkret kommunizieren die Komponenten über die folgenden Schnittstellen:

- Energiemanagement (Homeassistant): HTTP REST, MQTT, Modbus TCP, eBUS

- Wallbox (OpenWB): HTTP REST, MQTT

- Wärmepumpe (Vaillant): eBUS

- PV-System (Fenecon): Modbus TCP, HTTP REST

Soll eine differenzierte Steuerung zur Maximierung des Eigenverbrauchs umgesetzt werden, ist es entscheidend, dass mindestens das Energiemanagement System (hier Homeassistant) mit allen anderen Komponenten auf irgendeine Weise kommunizieren und Betriebsparameter der Geräte (eAuto Ladestrom, Wärmepumpenleistung) verändern kann.

Wird auf eine differenzierte Steuerung des Eigenverbrauchs verzichtet, sollten die folgenden Mindestanforderungen erfüllt werden:

- Wärmepumpe: SG-ready

- PV-System: SG-ready & Kompatibilität mit der geplanten Wallbox

- Wallbox: Kompatibilität mit dem geplanten PV-System

Die je nach Variante gewählten Anforderungen sollten in der Folge in die Angebotsanfragen aufgenommen werden.

6. WEG Beschluss zur Einholung von Angeboten

In einer WEG Sitzung kann jetzt eine Partei / Person formal mit der Einholung von Angeboten beauftragt werden. Dabei kann auch bereits ein maximales Budget festgelegt werden. Die von uns verwendete Vorlage für den WEG Beschluss findet ihr hier als Vorlage, natürlich ohne jede Haftung für die Rechtswirksamkeit / Zulässigkeit.

7. Solateure finden, Angebote einholen

Mit dem Mandat der WEG können jetzt Solateure kontaktiert und Angebote eingeholt werden. Dabei sollten diesen folgende Angaben und Fragen mitgegeben werden:

- Größe der gewünschten Anlage

- Größe des gewünschten Batteriespeichers

- Meßkonzept

- Ist eine Modernisierung des bestehenden Zählerschranks vermeidbar?

- Werden die nötigen Schnittstellen vom PV-Systems unterstützt?

- Was ist ein möglicher Umsetzungszeitraum?

Grundsätzlich würde ich empfehlen nur Angebote von Unternehmen einzuholen, die sich bei einem vor Ort Termin das Gebäude anschauen und Dachflächen, Tragfähigkeit des Dachstuhls, Verlegewege für Kabel, Zählerkästen und Hausanschluss in Augenschein nehmen. Ansonsten sind in der Umsetzung erhebliche Abweichungen vom Angebotspreis zu erwarten.

8. Festlegung des Abrechnungsmodells

Die Stromverbräuche der einzelnen Verbrauchsparteien müssen in der Selbstversorgungsgemeinschaft eigenständig intern abgerechnet werden.

Diese Abrechnung kann dabei grundsätzlich frei gestaltet werden. Ich stelle hier kurz zwei mögliche Varianten vor:

Abrechnung nach Jahresverbrauch, Gutschrift des PV-Stroms in gleichen Anteilen

Am Ende eines jeden Jahres werden die Zählerstände aller internen und externen Zähler abgelesen. Die internen Zähler zeigen hier jeweils die Summe aus verbrauchtem PV- und Netzstrom.

Die Summe aller Bezüge der internen Zähler im Vergleich zum Netzbezug des externen Zählers liefert den verbrauchten PV-Strom. Diese Anzahl kWh PV-Strom wird durch die Anzahl der Verbrauchsparteien geteilt und jeder Partei von ihrem Verbrauch abgezogen.

Beispiel Strombezüge in einem Abrechnungszeitraum:

| Strommenge | zu zahlen: | |

| Wohnpartei 1 (intern) | 2.000 kWh | 1.333 kWh |

| Wohnpartei 2 (intern) | 1.500 kWh | 833 kWh |

| Wohnpartei 3 (intern) | 2.500 kWh | 1.833 kWh |

| Summe: | 6.000 kWh | |

| vom Netz (extern) | 4.000 kWh | |

| verbrauchter PV Strom | 2.000 kWh |

Die 2.000 kWh PV-Strom werden zu je einem Drittel jeder Wohnpartei angerechnet. Alle Parteien profitieren hier gleichstark von der Anlage.

Alternativ kann auch eine Aufteilung des PV-Stroms im gleichen Verhältnis wie die Verbräuche geschehen. Dann profitieren diejenigen Parteien umso mehr von der PV-Anlage, die mehr verbrauchen.

Beide Varianten berücksichtigen nicht, ob Wohnparteien versuchen, bewusst Verbräuche (Wasch-, Spülmaschine, Trockner) in Zeiten zu legen, in denen PV-Strom zur Verfügung steht. Wir haben daher eine etwas aufwändigere Variante umgesetzt, die genau dies berücksichtigt:

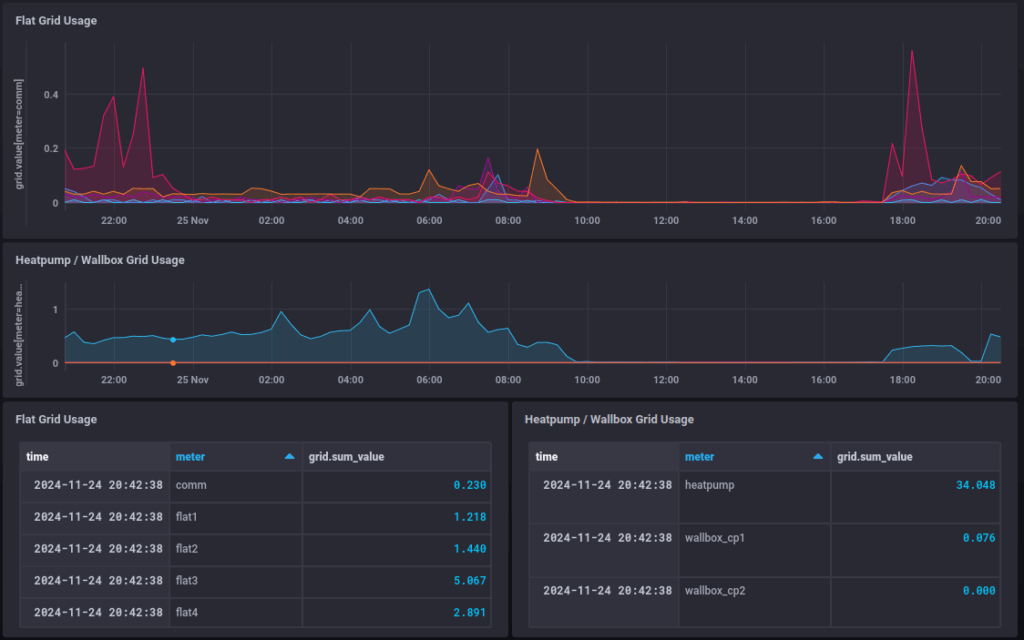

Abrechnung nach viertelstundengenauen Bezügen

Hier werden die Strombezüge viertelstunden genau erfasst. Dazu werden alle Zähler elektronisch ausgelesen und für jede Viertelstunde ermittelt, welche Verbrauchspartei wieviel PV- und wieviel Netzstrom bezogen hat. Diese Variante belohnt somit diejenigen, die die steuerbaren Verbräuche in die Zeiten mit hoher PV-Strom Erzeugung legen.

Die technische Implementierung läuft dabei voll automatisch, es müssen lediglich am Ende eines Abrechnungszeitraums die Abrechnungsdaten aus einem Dashboard abgelesen werden. Die Details der Umsetzung sind in einem eigenen Artikel beschrieben.

7. WEG Beschluss zur Beauftragung und Festlegung des Abrechnungsmodells

Nachdem alle angeforderten Angebote der Solateure vorliegen, kann eine Beauftragung durch die WEG erfolgen. In dem Zuge muss auch das zukünftige Abrechnungsmodell für Rest- und PV-Strom beschlossen werden. Unsere Beschlussvorlage findet ihr hier. Auch hier ohne jede Haftung für Rechtswirksamkeit / Zulässigkeit.

9. Installation der Anlage

Bei der eigentlichen Installation der Anlage kommt es erfahrungsgemäß zu kleineren Planabweichungen, weil Module vielleicht doch nicht in eine bestimmte Ecke passen, oder andere Gegebenheiten anders sind als geplant. Die Installation erfolgt üblicherweise in zwei Teilen: erst die Dachmontage, im Anschluss die Inbetriebnahme der Technik. Es empfiehlt sich an den Installationstagen eine technisch versierte Ansprechperson der WEG vor Ort zu haben.

Bei der Inbetriebnahme sollte nach Möglichkeit schon auf die Verfügbarkeit der Schnittstellen für das Energiemanagement geachtet werden. Ist die Installation von seiten des Solateurbetriebs abgschlossen, erfolgt – zumindest in Konstanz – noch eine Abnahme der Installation durch den Versorgungsnetzbetreiber. Durch die unter Punkt 3 vorgenommenen Vorabsprachen sollte das allerdings problemlos funktionieren.

10. Installation Energiemanagement

Um den mit der Anlage erzeugten PV-Strom möglichst für die eigenen Bedarfe und damit auch netzdienlich zu nutzen, ist es nötig die PV Energie aktiv zu managen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ihr Großverbraucher wie eAuto / Wallbox oder Wärmepumpe im Einsatz habt.

Die einfachste Variante ist, dass die Wallbox vom PV-System die Information abfragt, wann PV-Überschuss vorhanden ist und gut ins eAuto geladen werden kann. Und wenn die Wärmepumpe über das PV-System per SG-ready Schnittstelle die Empfehlung oder den Befehl erhält, jetzt mehr Strom zu nutzen.

Wir haben im Rahmen der Leuchtturmförderung der Stadt versucht, den Eigenverbrauch durch verschiedene Maßnahmen noch weiter zu erhöhen, dieser Schritt ist grundsätzlich optional. Wir haben dazu ein individuelles Energiemanagement umgesetzt. Als zentrale Steuerung kommt hier ein Homeassistant Green zum Einsatz, der sowohl die Wärmepumpe als auch die Wallbox differenziert ansteuert. Zur Erhöhung des Eigenverbrauchs haben wir folgenden Algorithmus umgesetzt:

- Ladung des Batteriespeichers bis 20% Ladestand, um mögliche Schwankungen der PV-Leistung durch Bewölkung o.ä. Abfangen zu können.

- Mit Erreichen von 20% SoC startet eine Gebäudeüberheizung indem die Raumzieltemperatur der Wärmepumpe von 20°C auf 22°C erhöht wird.

- Mit Erreichen von 30% SoC des Batteriespeichers wird die PV geführte Ladung von angesteckten eAutos gestartet.

- Sind keine Fahrzeuge zur Ladung verfügbar oder diese voll geladen, wird ab 70% Ladestand des Batteriespeichers eine Überheizung des Warmwasserspeichers auf 60°C gestartet.

Die Details der Umsetzung und die bei uns erzielten Effekte sind in einem separten Artikel genauer beschrieben.

Fazit

Die Selbstversorgungsgemeinschaft ist eine wenig bekannte aber attraktive Möglichkeit, PV-Strom in Mehrparteienhäusern zu nutzen. Sie ist deutlich leichter umzusetzen als Mieterstrommodelle und sie braucht keine externen Dienstleistenden wie z.B. die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Sie kommt dem Charakter einer Energiegemeinschaft sehr nahe. Entsprechend braucht sie vor allem Kooperationsbereitschaft bei den Beteiligten als Voraussetzung. Sie ist bei einem gemeinsamen Hausanschluss sogar Gebäude übergreifend möglich. Je nach Interesse kann die Optimierung auf hohen Eigenverbrauch und die Verbrauchsabrechnung eher einfach oder ambitioniert gestaltet werden.

Wenn ihr gerne Hilfe bei der Umsetzung einer solchen Lösung hättet oder noch Fragen zur Umsetzung habt, kontaktiert mich gerne oder hinterlasst einen Kommentar.

Schreibe einen Kommentar