Wenn ihr euch mit der Installation einer PV Anlage beschäftigt, werdet ihr euch früher oder später die Frage nach der Größe der Anlage stellen. Im folgenden Artikel möchte ich ein paar Hilfestellungen für die Dimensionierung geben.

Für die Entscheidung über die Größe der Anlage können zwei grundsätzliche Parameter betrachtet werden:

Autarkie

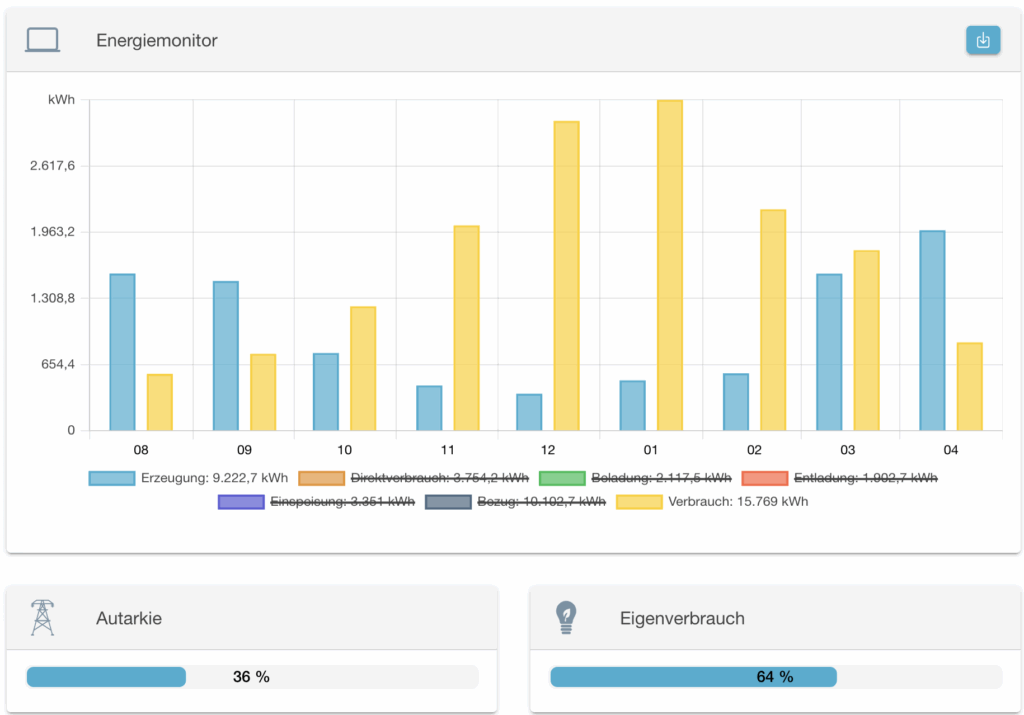

Sie ist das Verhältnis von erzeugtem PV Strom zu verbrauchtem Strom in einem bestimmten Zeitintervall. Die Autarkie einer Installation ist also ein Maß für die Netzunabhängigkeit. Je höher der Autarkiegrad, desto höher der Selbstversorgungsgrad.

Eigenverbrauch

Ist das Verhältnis des selbstverbrauchten PV-Stroms zum erzeugten PV-Strom innerhalb eines Zeitintervalls. Je höher der Eigenverbrauchsanteil, desto weniger speist die Anlage ins Netz ein, desto mehr vom PV-Strom wurde selbst verbraucht. Ein hoher Eigenverbrauchsanteil ist ein direktes Maß für die Rentabilität der Anlage.

Typisch dimensionierte Anlagen erreichen ohne Speicher ca. 30% Eigenverbrauchsanteil, Anlagen mit Speicher ca. 50%.

Vor diesem Hintergrund können zur Dimensionierung der Anlage jetzt die folgenden Überlegungen angestellt werden:

- Was ist auf der Dachfläche überhaupt maximal installierbar?

Hierzu könnt ihr grob die Dachfläche in Quadratmetern ermitteln und die Zahl durch die Fläche pro Modul (ca. 2 m²) teilen. Damit habt ihr die Anzahl der Module, die theoretisch überhaupt aufs Dach passen. Wenn ihr diese Zahl mit der (Peak-)Leistung pro Modul (aktuell ca. 420 Wp) multipliziert, erhaltet ihr die nominelle Maximalleistung der Anlage.

Auf 120 m² Dachfläche passen somit etwa 25 kWp. Die Installation einer PV Anlage hat einen recht hohen Fixkosten- und Aufwandsanteil für die Montagekosten, Gerüststellung und Wechselrichter. Ein paar Module mehr fallen preislich dabei kaum ins Gewicht. Es macht also grundsätzlich Sinn, Dächer möglichst voll zu belegen. - Wie ist die Ausrichtung der Flächen?

Dachflächen mit einer Ausrichtung Richtung Süden werden überlicherweise präferiert. Sie liefern den meisten Strom über die Mittagszeit, was aber nicht unbedingt dem üblichen Bedarfsprofil von Haushalten mit Berufstätigen entspricht. Sie haben aber den unschlagbaren Vorteil, dass sie auch im Winter bei niedrigem Sonnenstand noch gute Erträge liefern (Wärmepumpe).

Dachflächen Richtung Ost und West sind ebenfalls gut geeignet. Sie liefern über den Tag einen deutlich breiteren Leistungsverlauf. Von März bis Oktober von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, was besser zum üblichen Haushaltsverbrauch passt. Sie liefern allerdings über die Wintermonate aufgrund der flachen Kurve der Sonne über dem Horizont nur geringere Erträge als gleich große Südflächen.

Dachflächen nach Norden können bei aktuellen Modulpreisen durchaus auch sinnvoll sein, liefern aber grundsätzlich geringere Erträge als alle anderen Flächen.

Als maximale Leistung der Anlage ist bei reiner Südausrichtung der Module bis zu 90% der Peak Leistung zu erwarten, wohingegen bei einer Ost-West Ausrichtung der Flächen nur etwas mehr als die Peakleistung der größeren Einzelfläche (Ost oder West) zu erwarten ist, da nicht beide Flächen gleichzeitig gut bestrahlt werden. - Verschattung

Bei Auswahl der zu belegenden Flächen spielt auch Verschattung eine Rolle. Werden Teile der Fläche eines Moduls verschattet, hat dies Einfluß auf die Gesamtleistung des Moduls und damit womöglich sogar auf den gesamten Strang, in dem das Modul hängt. Moderne Module sind diesbezüglich aber weniger empfindlich als früher.

Einige Solateure installieren auf Dachflächen mit Verschattungspotential grundsätzlich sogenannte Moduloptimierer. Das ist Leistungselektronik, die versucht, jedes einzelne Modul trotz Verschattung im optimalen Leistungsbereich zu halten und so die anderen Module nicht zu beeinflussen. Ich persönlich beurteile den (finanziellen) Aufwand und das Ausfallrisiko der zusätzlichen Elektronik kritisch im Vergleich zu den Vorteilen, die sie bringen und würde davon eher abraten. - Wie groß ist der eigentliche Strombedarf?

Diese Frage kann man einfach oder komplizierter beleuchten:

Eine Anlage mit 25 kWp produziert je nach Ausrichtung der Flächen über das Jahr etwa 20.000 – 25.000 kWh Strom. Diesen möglichen Ertrag könnt ihr jetzt eurem Jahresstrombedarf gegenüberstellen. Das wäre die einfache Sichtweise.

Was diese außer Acht läßt ist, dass die Anlage in den Sommermonaten deutlich mehr Strom erzeugt als in den Wintermonaten. Und wenn ihr mit einer Wärmepumpe heizt, ist leider auch der Strombedarf monatlich sehr unterschiedlich. Die Wärmepumpe braucht den meisten Strom im Dezember und Januar und nur einen kleinen Bruchteil im Sommer (für Warmwasser). Das sogenannte Lastprofil der Wärmepumpe passt leider nicht so gut zum Erzeugungsprofil einer PV Anlage.

Ein Elektroauto braucht hingegen in etwa immer gleichviel über das Jahr, Haushalte im Winter etwas mehr als im Sommer (Beleuchtung).

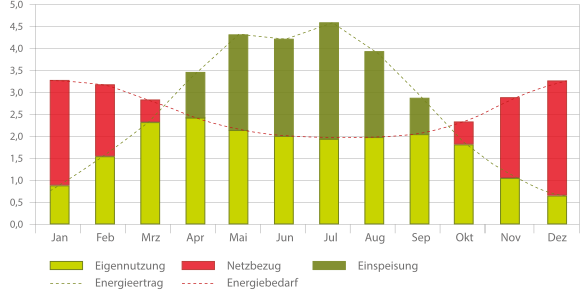

Mit einer Wärmepumpe ergibt sich schematisch etwas folgendes Bild über das Jahr: Die grün gestrichelte Ertragskurve mit klarem Maximum im Sommer, die rot gestrichelte Bedarfskurve mit klarem Maximum im Winter. Im Sommer gibt es daher reichlich Überschuss (dunkelgrün), im Winter reicht der erzeugte Strom nicht aus (Netzbezug in rot).

Für dieses Dilemma muss jetzt eine Abwägung getroffen werden: Je größer die Anlage desto besser die Versorgung der Wärmepumpe im Winter (höhere Autarkie, geringere Energiekosten), aber desto höher auch die Einspeisung über den Sommer ins Netz (geringer Eigenverbrauch, geringere Rentabilität).

- Zusätzlich lohnt sich auch noch ein Blick auf rechtliche Auflagen ab bestimmten Anlagengrößen:

Ab 30 kWp muss für den Netzbetreiber eine Abschaltmöglichkeit für die Anlage eingebaut werden. Außerdem ist ab 30 kWp üblicherweise eine Wandlermessung (komplizierterer Stromzähler) zu installieren. Beides erhöht die Kosten der Anlage.

Zusätzlich sind die Einnahmen aus (und der Erwerb von) Anlagen unter 30 kWp steuerfrei. Es fällt also beim Kauf der Komponenten keine 19% Umsatzsteuer an und auf die Einspeisevergütung muss keine Einkommenssteuer gezahlt werden. Besonders letzteres ist für die Betreiberin ein erheblicher Vorteil, da sich niemand um die zugehörigen Steuererklärungen kümmern muss.

Fazit

Aus diesen verschiedenen Faktoren dürft ihr euch jetzt ein gute Dimensionierung überlegen.

Für unser Mehrparteienhaus hat sich folgende Planung und eine abweichende, tatsächliche Belegung ergeben:

Die groben Eckdaten:

Dachflächen:

Vorderhaus ca. 120 m² => maximal 25 kWp

Hinterhaus ca. 120 m² => maximal 15 kWp

Ausrichtung: Ost (mit drei kleinen Gauben), West (mit einer großen Gaube)

Verschattung:

Vorderhaus, auf der Ostfläche vorallem durch die kleinen Gauben

Hinterhaus, verschattet durch Vorderhaus und Baum auf Nachbargrundstück

Strombedarfe:

Wärmepumpe

eAuto

Haushalte

Summe

ca. 8.000 kWh

ca. 2.500 kWh

ca. 8.000 kWh

ca. 18.500 kWh

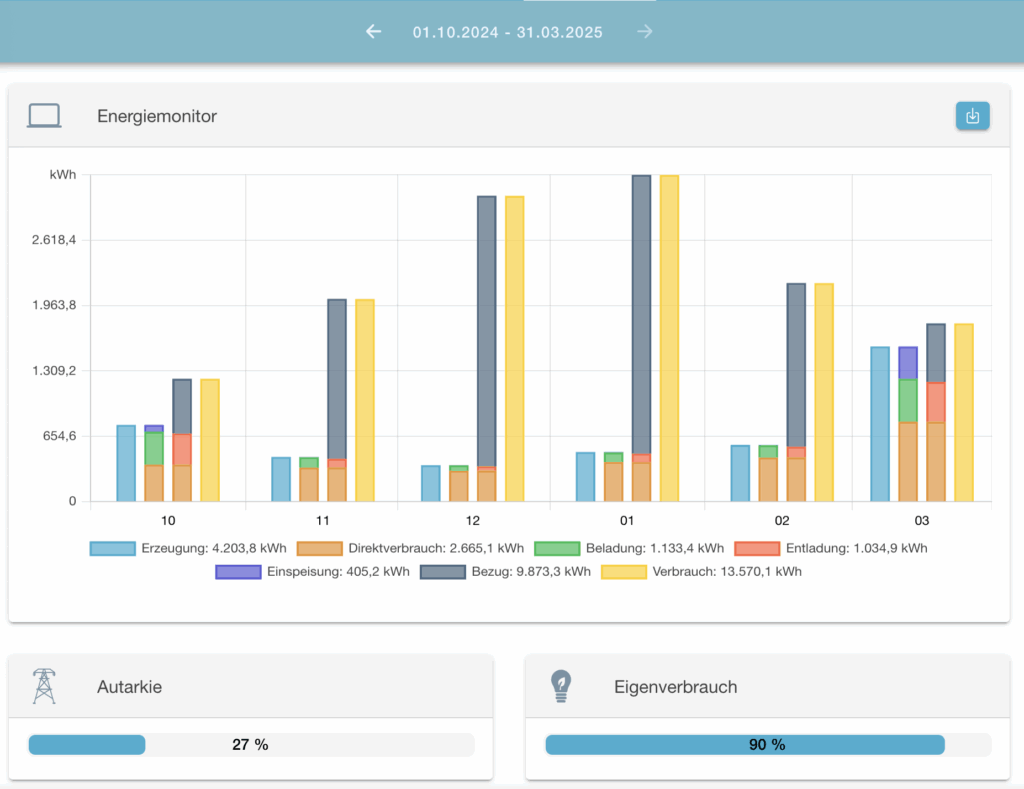

Dimensionierung: 22 kWp (maximale Belegung) + 14 kWh Speicher

Damit ließ sich über den Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende März eine Eigenverbrauchsquote von 90% erreichen:

Ihr könnt in der Übergangszeit (Oktober und März) die zunehmende Bedeutung des Speichers (rote und grüne Balken) erkennen, während durch die durchlaufende Wärmepumpe im Winter der Speicher von November bis Februar praktisch keine Rolle spielt.

Insgesamt bleibt die Dimensionierung der Anlage und des Speichers eine nicht ganz einfache Angelegenheit.

Falls der Artikel hier bei euch jetzt mehr Fragen als Antworten erzeugt hat, meldet euch gerne zu einem persönlichen Gespräch.

Und ich freue mich natürlich über eure Erfahrungen zur Dimensionierung in den Kommentaren.

Schreibe einen Kommentar