Mit der Installation einer PV Anlage stößt man unweigerlich auf ein ganz neues Problem. Es gibt Zeiten, da produziert die Anlage deutlich mehr Strom, als im Gebäude verbraucht wird. Bei uns beispielsweise erzeugt die Anlage schon ab März in der Spitze ca. 10 kW, die von den Haushalten nicht verbraucht werden.

Da der Eigenverbrauch des Stromes finanziell (und im Sinne der Netzentlastung) deutlich attraktiver ist als eine Einspeisung, stellt sich schnell die Frage, wie dieser PV-Überschuss sinnvoll verbraucht werden kann.

Dazu kommen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten in Betracht:

- Zwischenspeicherung im hauseigenen Batteriespeicher

- Ladung von Elektro-Fahrzeugen

- Verwendung zur Wärmeerzeugung

Unsere 22 kWp Ost-West Anlage produziert an sonnigen Tagen schon im März ca. 70 kWh Strom, die erstmal verbraucht werden wollen.

Der Batteriespeicher kann dabei nur eine recht begrenzte Strommenge aufnehmen und ist recht schnell voll geladen. Bei uns (14 kWh Speicher) dauert das nur ein paar wenige Stunden.

Die Batterien von Elektro-Fahrzeugen sind mit 40 – 80 kWh Kapazität deutlich größere Abnehmer, die durchaus auch den Überschuss eines ganzen Tages aufnehmen können.

Mit vollem Hausspeicher und vollem (oder nicht vorhandenem) Elektro Fahrzeug bleibt nur die obige 3. Möglichkeit der Umwandlung des Stroms in Wärme (Power2Heat).

Im Falle einer Wärmepumpenheizung stehen hier unterschiedliche Varianten zur Verfügung, deren Vor- und Nachteile ich kurz erläutern will:

Nutzung über einen Heizstab

Bivalente Wärmepumpenheizungen haben einen integrierten Heizstab, der bei kalten Außentemperaturen (unterhalb des Bivalenzpunkts) als Zusatzheizung eingesetzt wird. Dieser Heizstab wird von der Heizungssteuerung selbst kontrolliert und kann zumeist nicht direkt angesteuert werden.

Für die Nutzung des PV Überschusses wird daher häufig ein zweiter zusätzlicher Heizstab installiert, der im Bereich von 0 – 6 kW betrieben werden kann. Dieser Heizstab wird über das PV System gesteuert: Die Leistung des Heizstabs wird je nach vorhandenem PV Überschuss angepasst. Das kann entweder in Stufen (0,2,4,6 kW) oder modulierend (fließende Leistungsanpassung) passieren.

Vorteile:

- technisch recht einfache Lösung

Nachteile

- Nutzungsverhältnis 1:1 – 1 kWh Strom erzeugt nur 1 kWh Wärme

- Modulierende Ansteuerung des Heizstabs geht nur über eigene, separate Heizstab-Steuerung, die entweder eine eigene Messung des Überschusses vornimmt, oder vom PV System über passende Schnittstellen angesteuert werden muss.

Nutzung über die SG-Ready Schnittstelle

Die SG-Ready Schnittstelle ist eine Herstellerübergreifende Schnittstelle zwischen PV Systemen und Wärmeerzeugern. Diese Schnittstelle kennt 4 verschiedene Zustände:

1: EVU-Sperre: Das Versorgungsunternehmen sperrt die Wärmepumpe

2: Normalbetrieb: Die Wärmepumpe läuft im vorgesehenen Normalbetrie

3: Einschaltempfehlung: Die WP läuft im verstärkten Betrieb für Heizung und Warmwasser

4: Anlaufbefehl: Die WP läuft an und versucht über erhöhte Speicher und Heizungstemperaturen Strom abzunehmen

Vorteile:

- Nutzungsverhältnis 1:4 – 1 kWh Strom erzeugt bis zu 4 kWh Wärme (je nach Jahresarbeitzahl der Wärmepumpe)

- Standardisierte Lösung, die von praktischn allen Wärmepumpen und PV Systemen unterstützt wird

Nachteile:

- sehr grobe Ansteuerung über nur 2 Zustände (Einschaltempfehlung, Anlaufbefehl), die bei schwankender PV Leistung kein Nachfahren der Leistung ermöglicht

- Wirksamkeit ist abhängig davon, wie die Schnittstelle auf Seiten der PV und Wärmepumpensysteme umgesetzt ist. (z.B. wird der Hausspeicher Ladezustand berücksichtigt? Ist eine Gebäudeüberheizung möglich?)

- Startet die WP einmal die Warmwasseraufheizung und lässt die PV Leistung aufgrund von Wolken nach, wird üblicherweise die Warmwasserbereitung trotzdem zu Ende gebracht, was zu Netzbezug führen kann.

Nutzung über individuelle Lösung

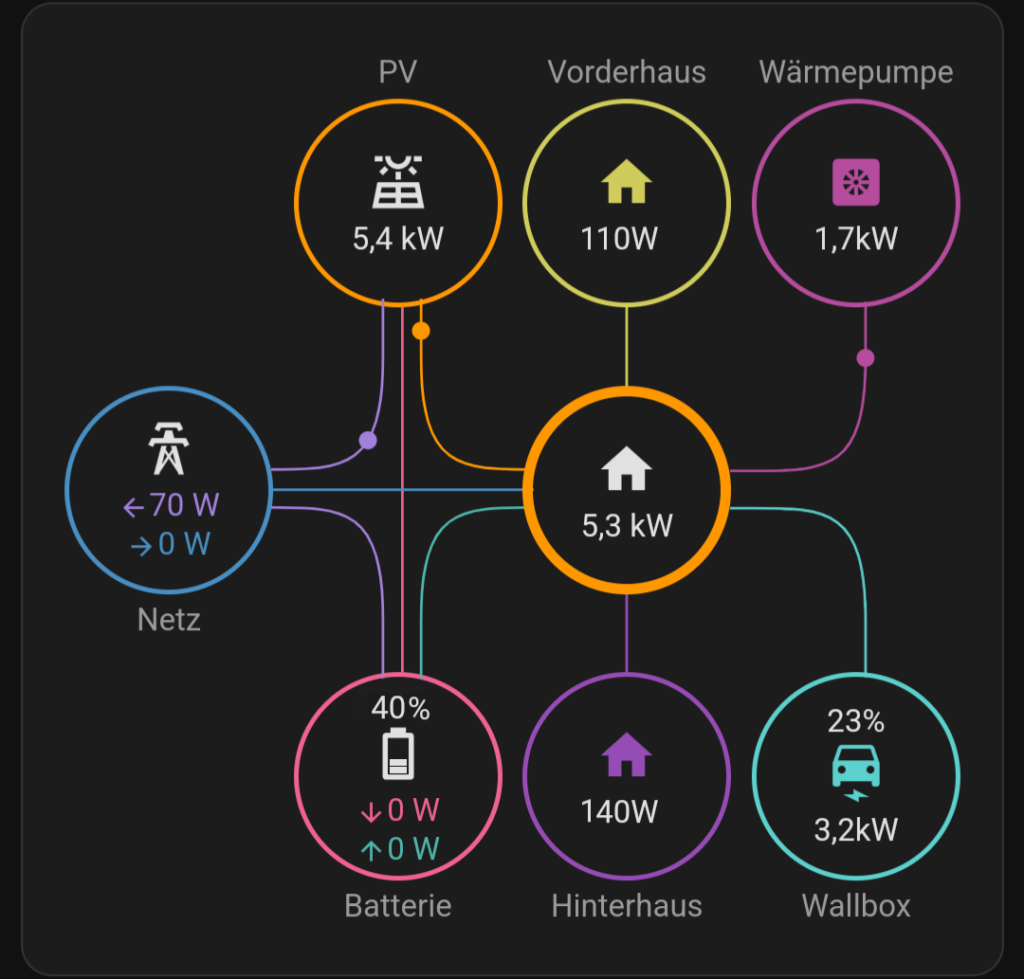

Wenn die verbauten Komponenten (PV System, Wärmepumpe) offene Schnittstellen mitbringen, läßt sich mit einer Heimautomatisierungslösung (z.B. Homeassistant) eine ganz individuelle Steuerung implementieren. Für unsere Anlage haben wir so z.B. folgendes Schema implementiert:

- PV Übwerschuss füllt zunächst den Hausspeicher

- Übersteigt der Ladestand 20% wird in der Heizperiode eine Gebäudeüberheizung gestartet und die Wohnraumsolltemperatur von 20 °C auf 22 °C angehoben.

- Übersteigt der Ladestand des Hausspeichers 30% startet die Ladung der angeschlossenen Elektro Fahrzeuge. Falls diese bereits voll oder unterwegs sind, landet der Überschuss im Hausspeicher.

- Erreicht der Ladestand des Hausspeichers 70% startet eine Überheizung des Warmwasserspeichers auf 60 °C

Vorteile:

- individuelle, optimierte Lösung möglich

- Nutzungsverhältnis 1:4 – 1 kWh Strom erzeugt bis zu 4 kWh Wärme

- mögliche Berücksichtigung des Ladestands des Hausspeichers

- mögliche Berücksichtigung von PV Leistungsvorhersagen (Solcast, o.ä)

Nachteile:

- offene Schnittstellen sind Voraussetzung

- Automatisierungssystem muss zuverlässig laufen und überwacht werden

Hinterlasst gerne einen Kommentar mit Anregungen oder euren Lösungen.

Schreibe einen Kommentar