Für Photovoltaik Installation sind Mehrfamilienhäuser eigentlich ideale Gebäude. Viele Verbrauchsparteien, hoher Eigenverbrauch, da rechnet sich die Installation umso schneller.

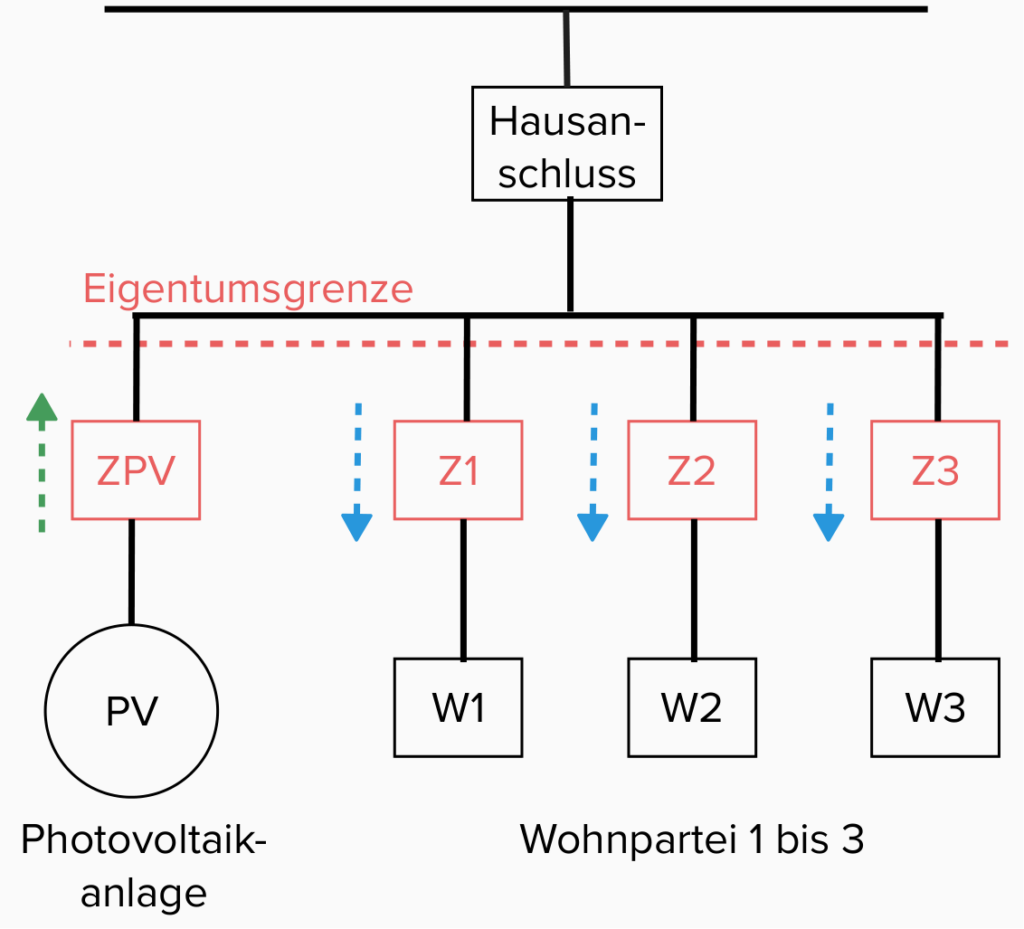

Das Problem: Die Sache mit dem Eigenverbrauch ist in MFHs nicht ganz so einfach: Will ich, dass alle Wohnparteien den PV Strom verbrauchen können, muss ich dafür sorgen, dass dieser in alle Wohnungen gelangen kann. Erste Idee: dann schließe ich die PV Anlage einfach vor den Zählern der Wohnparteien an.

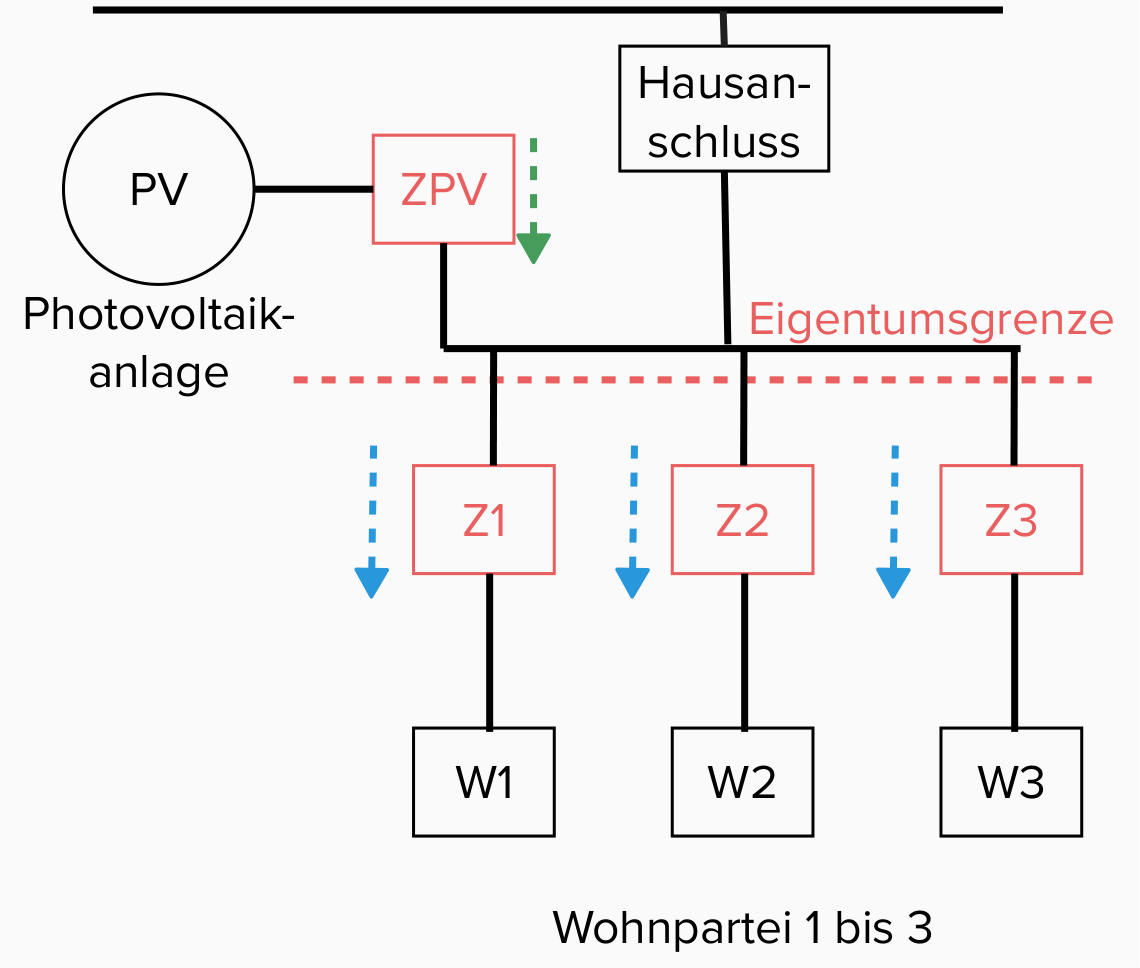

Das wäre physikalisch möglich, allerdings fließt dann der PV Strom von der PV-Anlage über die rote gestrichelte Linie und dann durch die Zähler der Wohnparteien zu den Verbrauchenden. Damit würde dieser Strom rechtlich als ‚durch das öffentliche Netz geleitet‘ gelten, würde daher erst als eingespeister Strom vergütet (ca. 8ct / kWh) und müsste dann vom Stromlieferanten wieder zum offiziellen Preis bezogen werden (ca. 35 ct / kWh). Finanziell wäre der PV-Strom hier schlicht ins Netz eingespeist und mit der Einspeisevergütung vergütet worden und könnte somit nicht den Preisvorteil des Eigenverbrauchs ausspielen.

Ganz so einfach geht es also nicht. Grundsätzlich sind hier also folgende Probleme zu lösen:

- Der PV Strom muss vom Wechselrichter physikalisch in die Wohneinheiten gelangen können.

- Dabei müssen die rechtlichen Vorgaben für ‚Eigenverbrauch‘ eingehalten werden.

- Es muss messtechnisch möglich sein, zu erfassen welche Wohnpartei wieviel Netz- und wieviel PV Strom bezogen hat.

Basierend auf der aktuellen Gesetzeslage gibt es für teileinspeisende Anlagen im wesentlichen nur die Möglichkeiten die Anlage nach den folgenden Konzepten zu betreiben:

Mieterstrom:

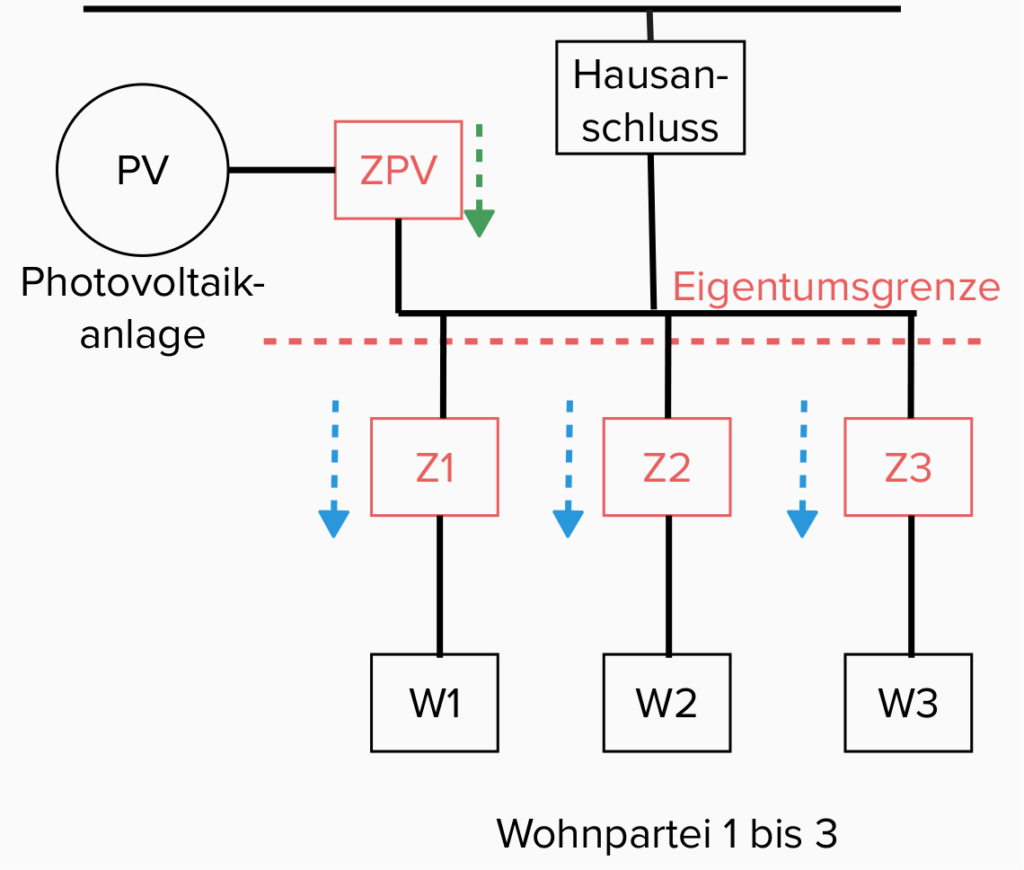

Die Idee hier ist, die PV Anlage prinzipiell hinter die rot gestrichelte Linie zu verschieben. Die Betreiberin der PV Anlage tritt dann als Stromlieferantin für die Wohnparteien auf und verkauft diesen sowohl PV als auch Netzstrom. Damit wird die Betreiberin allerdings rechtlich zum Stromversorgungsunternehmen, muss Verträge mit den Wohnparteien über die komplette Stromlieferung schließen, rechtsgültige Rechnungen schreiben, die Zusammensetzung des gelieferten Stroms nachweisen und die Basisdaten der Lieferung an den Übertragungsnetzbetreibenden melden. Da diese Dinge nicht trivial sind, wird hierfür ein externer Dienstleister beauftragt werden müssen.

Selbstversorgergemeinschaft

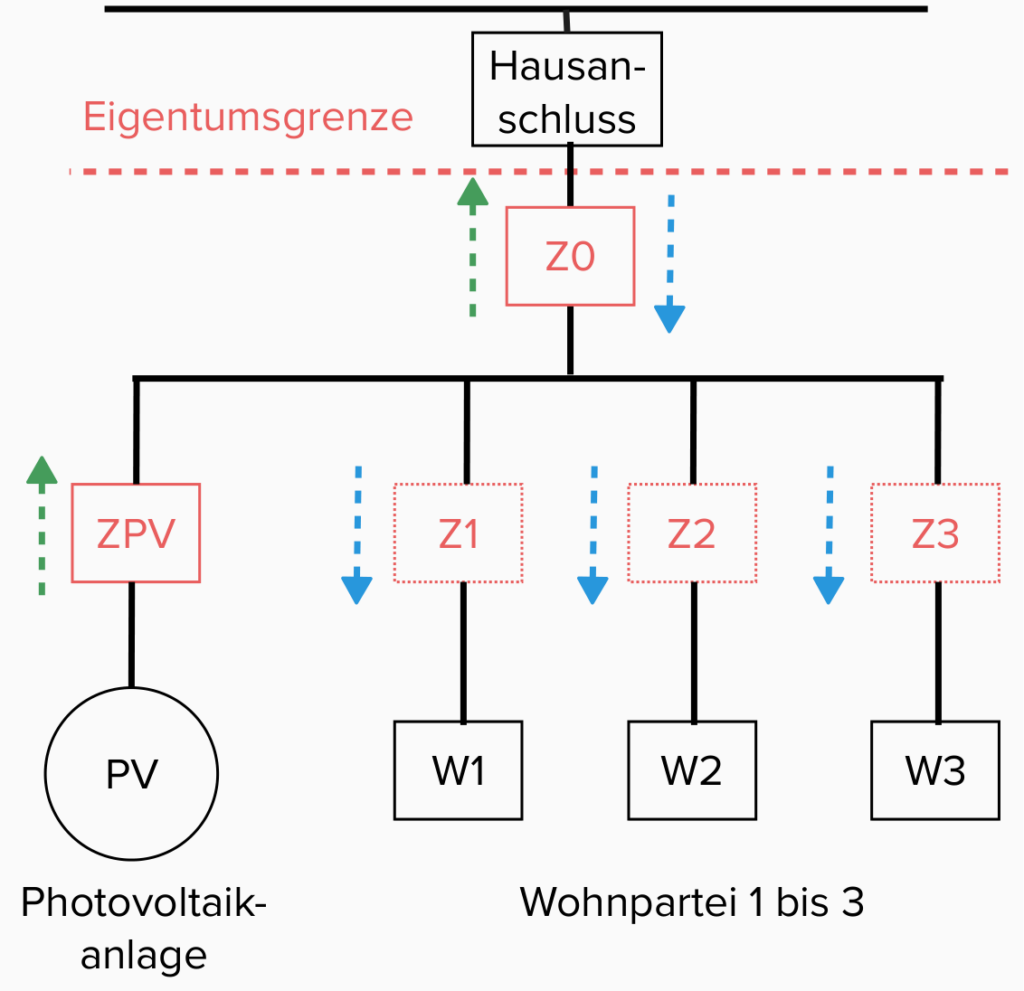

Für kleinere Mehrfamilienhäuser gibt es auch die Möglichkeit eine Selbstversorgergemeinschaft zu bilden. Alle Wohnparteien haben nur noch einen gemeinsamen Netzanschluss statt einzelner. Dazu wird ein neuer Hauptzähler (Z0 im Bild) installiert, mit dem der Netzbetreiber Bezug und Einspeisung misst. Die Verbräuche der Wohnparteien werden hinter dem Hauptzähler mit einfachen Unterzählern erfasst, damit die Verbräuche der Parteien abgerechnet werden können. Diese Unterzähler und die interne Abrechnung interessieren den Netzbetreiber und Stromlieferanten aber nicht mehr.

Dieses Modell braucht eine Partei, die die interne Abrechnung macht. Dies kann die Verwaltung oder ein externer Dienstleister sein. Dies Modell ist vor allem für kleine Mehrfamilienhäuser geeignet.

Gleichstellung von MFHs

Eigentlich hätte Deutschland bereits 2021 die Erneuerbare Energien Richtlinie der EU umsetzen müssen, die eine Gleichstellung von Mehr- zu Einfamilienhäusern fordert. Erst mit dem seit Anfang 2024 in der Beratung befindlichen Solarpaket 1 setzt die aktuelle Bundesregierung eine entsprechende Regelung um, die hier Abhilfe schaffen soll.

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

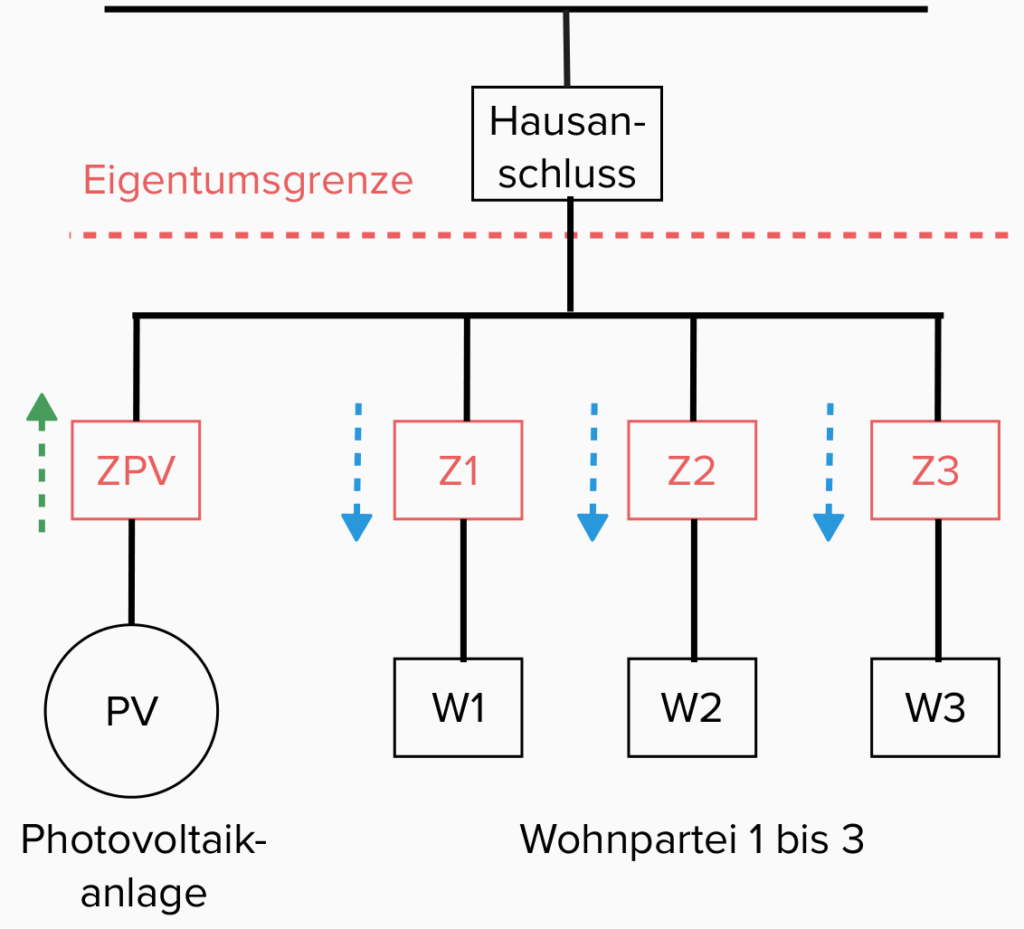

Mit dem Konzept der ‚Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung‘ sollen die Dinge jetzt einfacher werden. In den obigen Darstellungen wird im Prinzip einfach die rot gestrichelte Grenze gedanklich auf die Gebäudegrenze geschoben. Das hört sich erstmal sehr einfach an. Der PV-Strom kann von der Anlage zu den Verbrauchsparteien fließen, ohne das öffentliche Netz zu passieren und er gilt damit als Eigenverbrauch.

Allerdings ist das meßtechnisch nicht ganz trivial. Einerseits gibt es keinen Zähler, der die Einspeisung von PV-Strom in das Versorgungsnetz direkt misst: Der am Zähler ZPV im Bild gemessene PV Strom kann verbraucht oder eingespeist werden. Andererseits lassen sich auch die Netzbezüge der Wohnparteien nicht direkt ablesen: Die Zähler der Wohnparteien (Z1-Z3 im Bild) zählen sowohl Netz- als auch PV Strom, der verbraucht wurde. Der abzurechnende Netzbezug und die Einspeisung müssen daher aus den bestehenden Zählerdaten rechnerisch bestimmt werden.

Jetzt steht PV Strom nicht gleichmäßig über Tag und Jahr zur Verfügung. Somit kommt es bei der Abrechnung zusätzlich auch noch darauf an, wann die Wohnparteien den Strom verbrauchen: Steht PV-Strom zur Verfügung, ist der von Z1 gezählte Strom womöglich PV-Strom, sonst Netzstrom. Die gesetzliche Regelung sieht hierfür eine Erfassung und Abrechnung von viertelstundengenauen Werten vor, aus denen die von jeder Partei verbrauchten Anteile von Netz- und PV-Strom berechnet werden.

Diese viertelstundengenauen Verbrauchswerte müssen am Ende ausgewertet und die berechneten Netzbezüge und Einspeisung an die Stromlieferanten bzw. den Netzbetreiber übermittelt und abgerechnet werden. Dafür existiert aktuell noch kein konkretes Datenformat oder Abrechnungssystem.

Fazit

Insgesamt ist das Thema recht kompliziert, die Betriebs- und Meßkonzepte müssen mit den Versorgungsnetzbetreibern abgestimmt und von diesen genehmigt werden. Einige davon kennen die beschriebenen Herausforderungen noch nicht, oder haben wenig Lust sich damit zu beschäftigen. Auch die Solateure und Elektriker:innen winken oft dankend ab, da sie genug andere, einfachere Aufträge haben.

In dem Thema steckt jedoch für die Energiewende extrem viel Potential und die aktuelle Gesetzesinitiativen machen Hoffnung auf weitere Vereinfachungen.

Quellen:

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung bei heise+

Betriebskonzepte für PV auf MFH von Solar Regio Freiburg

Schreibe einen Kommentar