Wenn ihr euch Gedanken dazu macht, eure bestehende Heizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, werdet ihr früher oder später auf die Frage nach der Auslegung der Wärmepumpe stoßen. Oder anders formuliert: Welche Leistung braucht die Wärmepumpe, damit es zwar einerseits immer angenehm warm bleibt, ihr aber andererseits nicht Tausende von € zu viel zahlt.

Jetzt könnte man im ersten Wurf einfach sagen, na, wenn die Wärmepumpe genauso viel Leistung hat, wie die bisherige Gas- oder Ölheizung, dann kann ja nichts schief gehen. Wenn ihr euch aber die Leistung eurer bisherigen Anlage anschaut und nach entsprechenden Wärmepumpen sucht, werdet ihr schnell feststellen, dass das so irgendwie nicht zusammenpasst: Unsere alte Gasheizung hatte eine Leistung von 46 kW, die Wärmepumpe hier hat gerade mal 12 kW Leistung.

Wie passt das also zusammen? Und wie kommt ihr an eine sinnvolle Leistungszahl eurer Wärmepumpe?

Grundsätzliches

Bevor wir konkret über die nötige Größe einer Wärmepumpe nachdenken, versuche ich ein paar Grundlagen zu beleuchten.

Mono- oder Bivalent?

Wärmepumpen können grundsätzlich monovalent oder bivalent ausgelegt werden. Im monovalenten Betrieb ist die Wärmepumpe der einzige Wärmeerzeuger, im bivalenten Betrieb steht eine zweite Wärmequelle (z.B. Heizstab oder Gastherme) zur Verfügung, um an besonders kalten Tagen zusätzlich Wärme zu erzeugen. Im monovalenten Betrieb muss die Wärmepumpe entsprechend größer ausgelegt werden, da sie in jedem Fall genug Leistung haben muss, um das Gebäude warm zu halten. Im bivalenten Betrieb wird die Wärmepumpe so dimensioniert, dass sie 98% der Tage den Wärmebedarf alleine stemmen kann und in den übrigen wenigen Tagen, die zusätzliche Wärmequelle zugeschaltet wird.

Wenn ihr also bisher schon über die Kombination Wärmepumpe und Heizstab gehört habt, ist das ein typisches bivalentes Setup. An besonders kalten Tagen, kann der Heizstab einfach die Lastspitze abdecken. Die Temperatur, ab der der Heizstab zuheizt ist der sogenannte Bivalenzpunkt.

Die zusätzliche Wärmequelle ist in solchen Setups üblicherweise immer nur 2. Wahl. Bei einer Gastherme aufgrund des CO2 Ausstoßs, beim Heizstab aus Gründen der Stromkosten.

Eine Monovalente Auslegung der Wärmepumpe halte ich trotzdem in den seltensten Fällen für (wirtschaftlich) sinnvoll. In der Folge werde ich daher vor allem das bivalente Setup beleuchten.

Normaußentemperatur

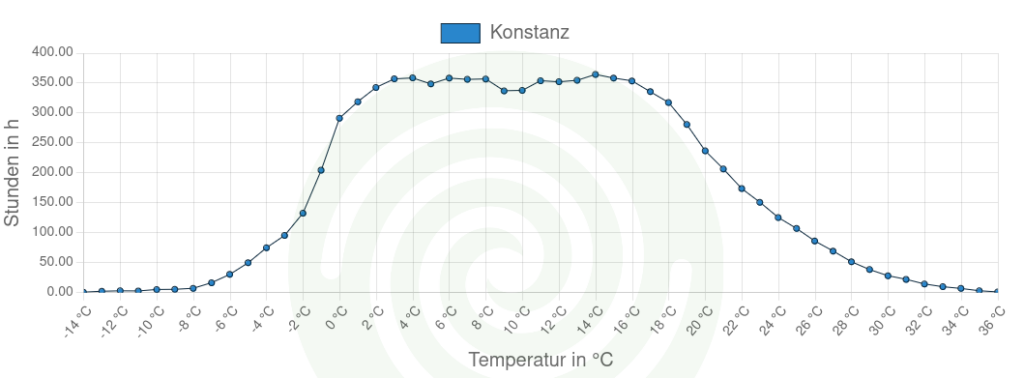

Wenn wir eine Wärmepumpe im bivalenten Betrieb mit Heizstab (die gleichen Überlegungen gelten aber auch für eine Gastherme als zweite Wärmequelle) dimensionieren wollen, ist die erste spannende Frage, für welchen Temperaturbereich das System ausgelegt sein soll. Dabei kommt die Normaußentemperatur ins Spiel. Das ist die tiefste Temperatur in einem Winter, die in den letzten 20 Jahren mindestens 10 mal für 2 aufeinanderfolgende Tage erreicht wurde. Vereinfacht: Die Temperatur, die in der Heizperiode extrem selten unterschritten wird. Für Konstanz beträgt dieser Wert: -9.4 °C und die Temperaturverteilung pro Jahr zeigt, dass diese Temperatur im Mittel über die letzten knapp 20 Jahre nur jeweils für ca. 4.5h pro Jahr unterschritten wurde.

Grafik vom Bundesverband Wärmepumpen e.V. auf Daten des DWD

Auf diese Außentemperatur wird die Heizungsanlage ausgelegt. Für euren Wohnort könnt ihr die Normaußentemperatur (und Verteilung) zum Beispiel beim Bundesverband Wärmepumpen e.V. nachschlagen.

Heizlast

Die Heizungsanlage muss also in der Lage sein, auch bei Erreichen der Normaußentemperatur die Wohnräume auf 20 °C zu halten. Die dafür nötige Leistung der Heizungsanlage ist die sogenannte Heizlast des Gebäudes. Im Prinzip ergibt sie sich aus der ‚einfachen‘ Summe der Wärmeverluste des Gebäudes: Verlust durch Transmission und Lüftung, abzüglich der Gewinne durch Personen und Sonneneinstrahlung ist die Leistung, die die Heizungsanlage bei Normaußentemperatur liefern muss.

Und ihr ahnt es schon: Jetzt wird es kompliziert. Die Heizlast läßt sich berechnen: Nach einem komplizierten Verfahren, können die Transmissionsverluste aller Bauteile berechnet werden, um so die Heizlast der einzelnen Räume und des Gesamtgebäudes zu bestimmen. Dafür benötigt werden genaue Pläne und eine Kenntnis aller verwendeten Baumaterialien. Mit einer Software lassen sich dann daraus die genannten Transmissionswärmeverluste errechnen. Der so errechnete Wert hat mehr oder weniger mit der Realität zu tun. Und ohne eine passende Software und die entsprechenden Daten ist das allerdings schwierig zu ermitteln.

Sprecht hier unbedingt mit dem Heizungsbetrieb eures Vertrauens. Diese Zahl ist wichtig und recht entscheidend.

Als erste Abschätzung könnt ihr den gemittelten Verbrauch der letzten Jahre eurer Gas- oder Ölheizung (in kWh) nehmen, davon den Warmwasserverbrauch abziehen und den Wert durch 2100 Vollnutzungsstunden teilen:

Verbraucht ihr 28.000 kWh Gas und sind davon etwa 3000 kWh für Warmwasser aufgewendet worden, ergibt sich eine Heizlast von etwa 12 kW. Achtung: Diese Zahl ist nur eine Indikation und Rechenhilfe aber keinesfalls geeignet, um eine passende Wärmepumpe auszusuchen!

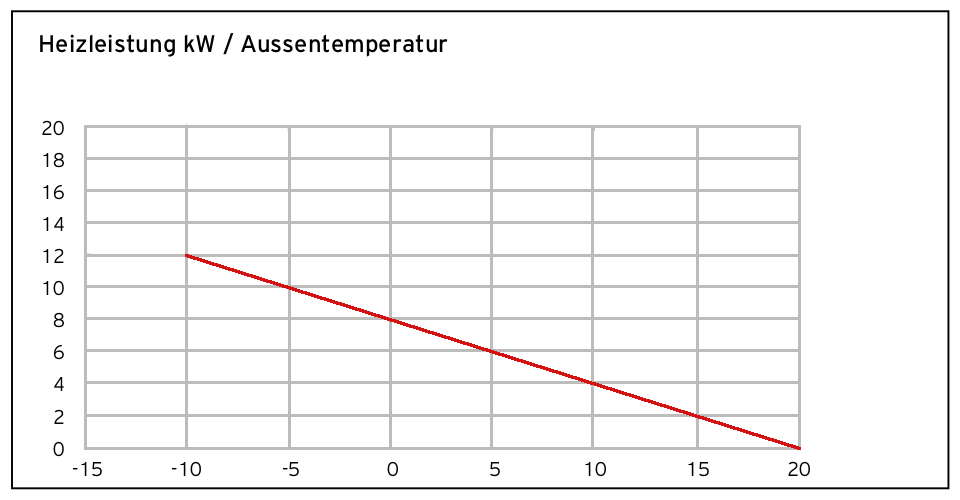

Die zweite wichtige Zahl ist die Heizgrenztemperatur. Also die Temperatur, bei der ihr (auch ohne Sonne) die Heizung außer Betrieb nehmt. Da die (Transmissions-)wärmeverluste proportional zur Außentemperatur sind, ergibt sich daraus folgender Zusammenhang zwischen notwendiger Heizleistung und Außentemperatur:

Maximale Heizleistung bei Normaußentemperatur sinkt linear bis auf Null bei der Heizgrenztemperatur.

Passende Leistung

Soweit so gut. Wir wissen jetzt also, dass die Anlage (Wärmepumpe und Heizstab zusammen) 12 kW Heizleistung erbringen können müssen. Zuzüglich der notwendigen Leistung zur Warmwasserbereitung. Warum also nicht einfach eine 20 kW Wärmepumpe nehmen, die hätte genug Puffer für Heizlast, Warmwasser und besonders kalte Tage? Genauso (oder gröber) ist das für Gasthermen ja auch dimensioniert worden.

Hier kommt eine besondere Eigenheit der Wärmepumpe ins Spiel: Der in den Pumpen verbaute Kompressor kann nicht nur die Zustände ‚an‘ und ‚aus‘ sondern kann die Leistung der Pumpe in einem bestimmten Bereich modulieren, also kontinuierlich anpassen. Da jeder Einschaltvorgang des Kompressors erhöhten Verschleiß bedeutet, möchte man diese Taktung möglichst vermeiden und die Wärmepumpe möglichst kontinuierlich betreiben, also in dem Leistungsbereich, wo sie modulieren kann.

Welche Wärmepumpe passt jetzt aber einerseits gut zur benötigten Heizleistung und passt andererseits von ihrer Leistungscharakteristik so gut zum Gebäude, dass sie nicht ständig taktet?

Die Hersteller geben für die Wärmepumpen meist auf den ersten Blick eine maximale Heizleistung an. Bei unserer Vaillant aroTherm VWL 125 sind das 12.2 kW. Schaut man etwas genauer hin, bezieht sich diese Angabe allerdings auf eine Außentemperatur von -7 und eine Vorlauftemperatur von 35 °C (A-7/W35). Das ist für unser Setup mit Flächenheizkörpern und Radiatoren leider nicht realistisch. Wir brauchen bei -7 °C deutlich höhere Vorlauftemperaturen. Und mit höheren Vorlauftemperaturen ändert sich dummerweise auch wieder das Leistungsverhalten der Wärmepumpe.

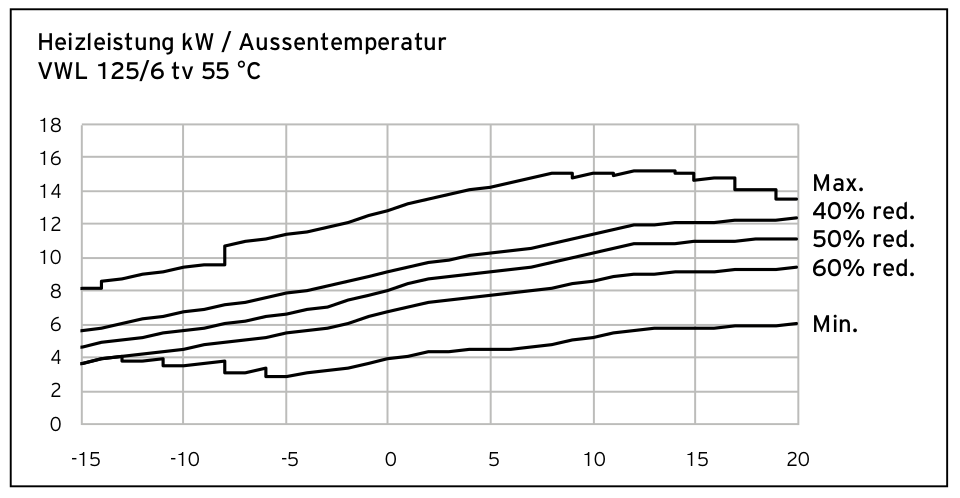

Vaillant stellt dankenswerterweise recht detaillierte Leistungscharakteristika für die Pumpen bereit. Diese enthalten die mögliche Heizleistung für verschiedene Außentemperaturen und für verschiedene Vorlauftemperaturen.

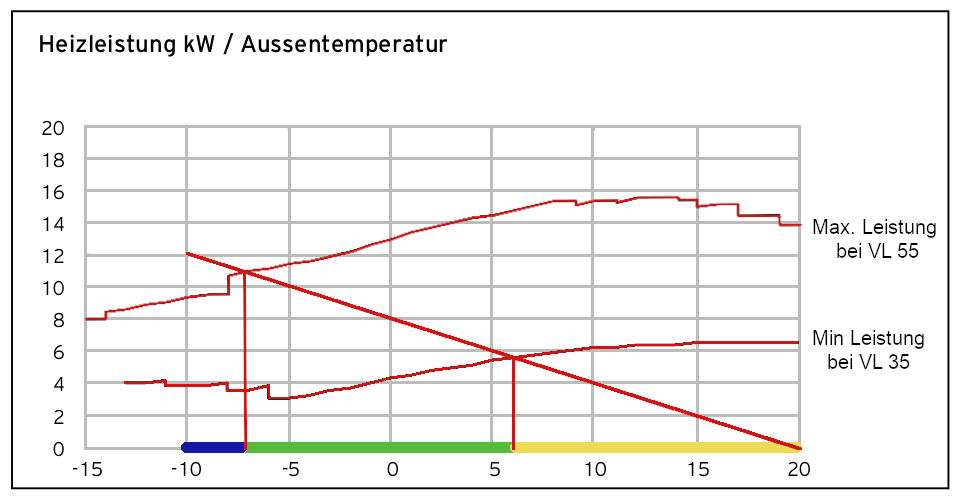

Das Diagramm zeigt den Verlauf der Heizleistung über der Außentemperatur für einen Vorlauf von 55 °C bei voller (Max) und reduzierter Leistung. Ein solches Diagramm gibt es für Vorlauftemperaturen von 65, 55 und 35 °C.

Eine Vorlauftemperatur von 55 °C kann die Wärmepumpe bei einer Außentemperatur von -5 °C mit einer Heizleistung von maximal 11.5 kW erzeugen (oberste Kurve bei -5 °C AT).

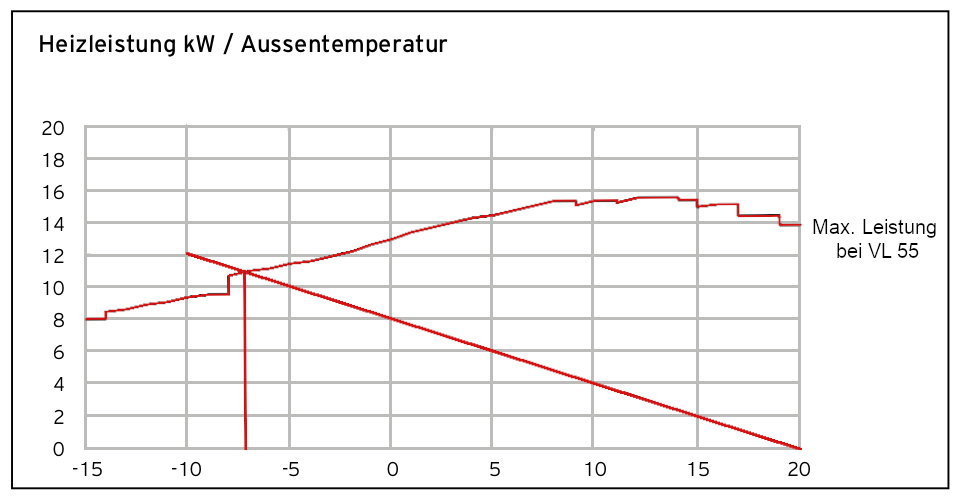

Bringt man jetzt diese beiden Diagramme zusammen – die benötigte Heizleistung über der Außentemperatur und die gelieferte Heizleistung der Pumpe, so ergibt sich als Schnittpunkt der beiden Kurven die Temperatur, bei der die Wärmepumpe gerade noch alleine die benötigte Heizleistung erbringen kann. Diese Temperatur ist hier der minimale Bivalenzpunkt. Darunter muss der Heizstab die Wärmepumpe unterstützen, damit genug Wärme erzeugt wird. Bei unserer Anlage und Heizleistung ergibt sich hier etwa -7.5 °C.

Wie sieht das jetzt aber im Bereich höherer Außentemperaturen von 5 oder 10 °C Autßentemperatur aus? Hier benötigt das Gebäude eine geringere Heizleistung, die über geringere Vorlauftemperaturen erreicht wird.

Im diesem Temperaturbereich gibt es dann einen Punkt, wo die vom Gebäude benötigte Heizleistung kleiner wird als die minimale Leistung, die die Wärmepumpe im Dauerbetrieb liefern kann: Oberhalb dieser Außentemperatur muss die Wärmepumpe zwischendurch abschalten (takten), um das Gebäude nicht zu überheizen.

Der Punkt ab dem die Wärmepumpe takten muss ergibt sich aus dem Schnittpunkt der minimalen Leistungskurve bei einem niedrigen Vorlauf von 35 °C mit der benötigten Heizleistung. Bei unserer Anlage etwa bei +6 °C.

Im Diagramm ergeben sich somit drei Abschnitte:

- blau: In diesem Temperaturbereich schafft die Wärmepumpe den Heizbedarf nicht alleine, die Pumpe läuft an der Leistungsgrenze, der Heizstab liefert die restliche Heizleistung (hier 3 kW bei -10 °C)

- grün: Hier kann die Wärmepumpe eigenständig die nötige Heizleistung liefern. Sie läuft kontinuierlich und moduliert die Leistungsabgabe dazu zwischen minimaler und maximaler Leistung, der Heizstab ist aus.

- gelb: Die benötigte Heizleistung ist kleiner als die Leistung, die die Wärmepumpe im Dauerbetrieb minimal liefern kann. Sie muss also immer wieder zwischendurch ausschalten (takten).

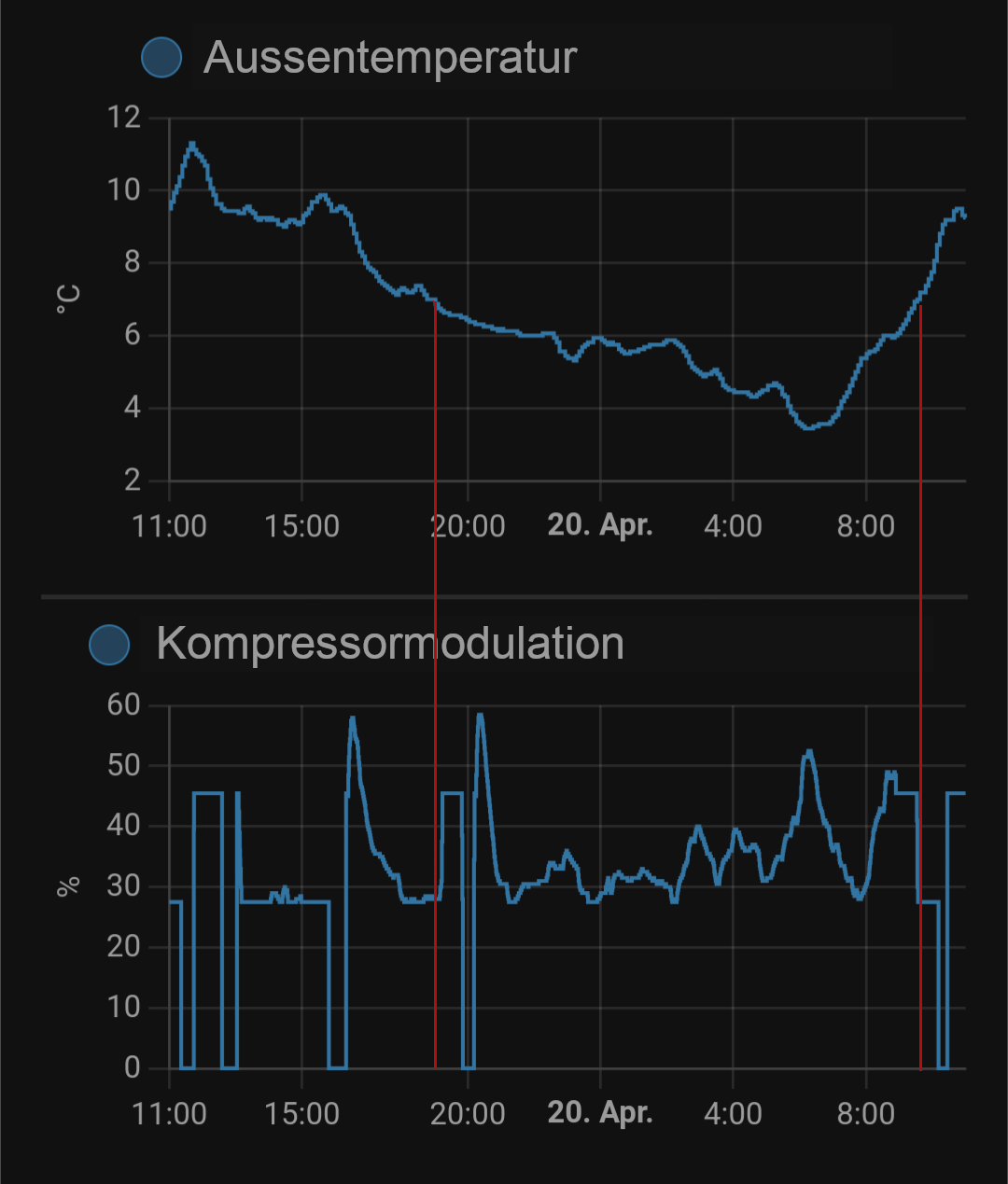

Im unserem Beispiel kann die Wärmepumpe zwischen +6 und -7.5 °C modulierend arbeiten. Diese theoretischen Überlegungen decken sich ziemlich gut mit dem in der Praxis sichtbaren tatsächlichen Verhalten der Anlage: Zwischen den beiden roten Linien liegt die Außentemperatur unter 6 Grad, die Wärmepumpe kann ohne Abschaltung durchlaufen und die benötigte Leistung modulieren.

Fazit

Eine gut passende Dimensionierung der Wärmepumpe für das jeweilige Gebäude ist der Schlüssel für einen effizienten und problemlosen Betrieb der Anlage.

- Eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe braucht schon bei höheren Temperaturen die zusätzliche Heizleistung des Heizstabs und treibt somit die Heizkosten hoch.

- Eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe kostet deutlich mehr in der Anschaffung, muss deutlich mehr takten, hält weniger lang und erzeugt so höhere Wartungskosten.

- Die benötigte Heizlast des Gebäudes ist der wichtige Schlüssel für die Dimensionierung aber nicht einfach zu ermitteln.

- Um Ärger nach der Installation zu vermeiden tendieren Heizungsbetriebe zu Überdimensionierung.

Auch wenn das Thema nicht ganz einfach ist hoffe ich, es hilft euch ein wenig, um mit dem Heizungsbetrieb eures Vertrauens besser diskutieren zu können.

Schreibe einen Kommentar